أغنية شعبية من عمر الطفولة نتذكّرها كلما تساقط مطر الشتاء، بنغمات قصيرة وسريعة وكلمات تعكس تاريخاً من الظلم الاجتماعي والتفاؤل بتغيّر الحال والحكّام. في لحن محبب لقلبي أغني للمطر كلما تساقطت بشدة: ٬

يا مطر صُبّي صُبّى

صُبّي على حوش القبي

والقبي ما عنده عشي

غير خبيزة بالترشي

يا مطر يا بشباشة

صُبّي على حوش الباشا

والباشا ما عنده شيّ

غير خبيزة بالشِّشي

وأتذكر مع نقرات حبّاتها أحد كتبي المفضلة في طفولتي، للكاتب الليبي سالم سالم شلابي بعنوان “تذكرة إلى عالم الطفولة”. لم أستطع تصوير غلاف الكتاب لما طرأ له من اهتراء، ليس بسبب الإهمال بل من كثرة تصفحي له وتقلبيها واللعب به في طفولتي. هذا الكتاب هو الذي علّمني الكثير من الأغاني الشعبية لعالم الطفولة، ومن خلاله وصلني تراث وتاريخ بلدي منذ العهد العثماني والاستعمار الإيطالي. من خلاله -وأنا أمضي معظم وقتي داخل بيتنا في المدينة- تعرّفت على أسماء حشرات الريف بلهجتنا، وما يُغنى حين تمطر، وعند عاشوراء، والميلود، ومن خلاله أحببت الشيشباني والبوسعدية وتألمت للطوير الأخضر وفهمت أن عجوزة القايلة خيالٌ مشاكس.

رجعت لقراءة كتابي المفضل الذي صار ألذ وأجمل عند قراءته في النضج. يحكي الكتاب خلفيات أغاني الطفولة الشعبية وقصصها وأساطيرها ويلخص أهم الألعاب التي مارسها الأطفال بين الأزقة والحارات والسواني. ومن أكثر الأغاني تفضيلاً في الكتاب هي أغنية المطر. لم أنتبه يوماً إلى ما تشير له أغنيتنا للمطر حتى عدت لقراءة صفحات شلابي عنها مؤخراً. ولم أشعر بمقدار حنيننا لسقوط المطر وعطش ودياننا وحقولنا واختفاء الميزاب والماجن من محكيّتنا حتى عدت لأغنية المطر.

غالباً ما نتغنى بالمقطع الأول فقط من أغنية “يا مطر صبي صبي” أما البقية فيبدو أنها صارت تختفي وتُنسى مع الأجيال الجديدة. يقول شلابي أن الأطفال كانوا يستقبلون المطر بالغناء والرقصات تحت قطراتها، ويرسم فنانو الكتاب “فؤاد الكعبازي وعبد العظيم عبد الرحيم” فتيات بضفائر يمسكن بأيدي بعضهن أمام بيوت من طين ونخيل ويرقصن.

يحلل شلابي أنّ هذه الأغنية القديمة من أيام العهد العثماني كانت تذكيراً بشعور الليبيين بالظلم وانتقاداً للطبقة الحاكمة ونتائج الطبقية على المعيشة. فالقُبّي الذي نغني عنه يشير “للمواطن البسيط الكادح الذي يعيش على كسرة الخبز والطبيخ الذي لا يعدو أن يكون من البطاطس أو القرعة أو الفول المهروس وهو ما يسمى (بالترش) في اللهجة العامية” كما يذكر الكتاب.

أما الباشا فهي التسمية التي تطلق على أصحاب السلطة فترة الحكم العثماني الذين يتفوقون عن “القبي” بمعيشة أكثر رخاءاً، ويملكون وفرة الطعام الفاخر الذي يلخص في “الشِّشي” وهو اللحم الذي لا يناله المواطن البسيط.

إذاً تُذكّر المطر المواطن البسيط بغياب العدالة في الحياة، إذ أنّ المطر يصبّ على الجميع ويروي الحقول والمحاصيل وينعش موارد البلد، بينما لا تنعكس خيراته بالتساوي على أهل البلد الذين تجمعهم أمطار واحدة.

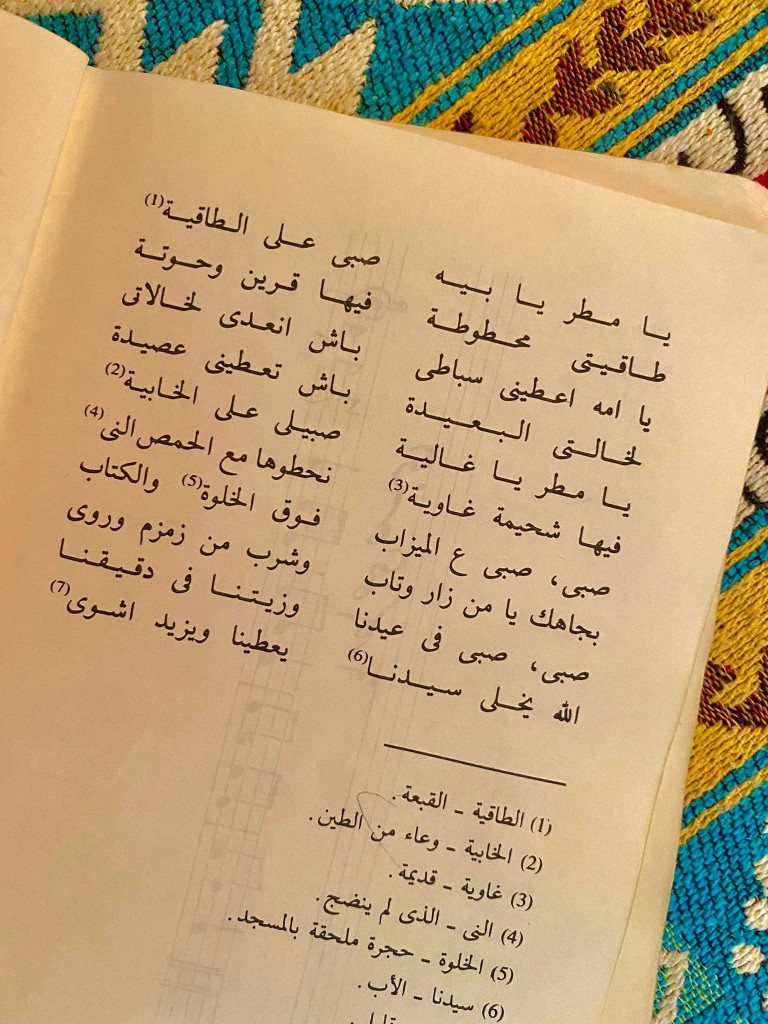

أشارك صفحات من أغنية المطر التي عاشت في ذاكرتنا سنوات طويلة ومرت خلال حقبات تاريخية حاسمة وبقيت تعبّر دوماً عن هذه الحالة من المشاعر المختلطة بالفرح والحزن التي تمر بنا حين تسقط الأمطار، إذ ربما نتذكر ذات الحال التي تحويها الأغنية من معارضتنا لغياب العدالة والتفاؤل بتغيّر الحال وقدوم الخيرات مع الأمطار.